Was braucht eine Geschichte, um euch zu fesseln? Bei mir sind es in erster Linie Charaktere, die sich weiterentwickeln. Da kann die Handlung noch so spannend und actiongeladen sein, die Welt ausgeklügelt und detailliert, wenn die Hauptfiguren keine Entwicklung durchmachen, dann langweile ich mich schnell. Doch was mach eigentlich einen guten Handlungsbogen für Charaktere aus?

Ein Erzählmuster, auf das viele Kunstschaffende – besonders in Hollywood und in der Fantasyliteratur – schwören, ist die Heldenreise. In dieser verlassen die Protagonist*innen ihre gewohnte Welt, bestehen Prüfungen, verändern sich und kehren schließlich verwandelt zurück. Auch wenn man in der Literaturgeschichte zurückblickt, finden sich viele Beispiele, die diesem Schema folgen. Was jedoch nicht heißt, dass sich das Muster der Heldenreise im Lauf der Zeit nicht gewandelt und ausdifferenziert hat. Wo einst Könige, Pristerinnen und Halbgötter das Schicksal der Welt in den Händen hielten, finden wir heute auch Antiheld*innen, komplexe Außenseiter*innen und Figuren, die sich ihrer Bestimmung nicht sicher sind.

Dieser Artikel nimmt dich mit auf eine Reise durch die Literaturgeschichte – von den ersten mythischen Königen und Priesterinnen, über mittelalterliche Werwölfe und tragische Antiheld*innen bis hin zu den vielschichtigen Figuren der modernen Fantasy. Welche Archetypen haben sich über Jahrhunderte gehalten? Welche wurden verworfen oder neu interpretiert? Und was können wir daraus für unsere eigenen Geschichten lernen?

Die Heldenreise nach Joseph Cambell

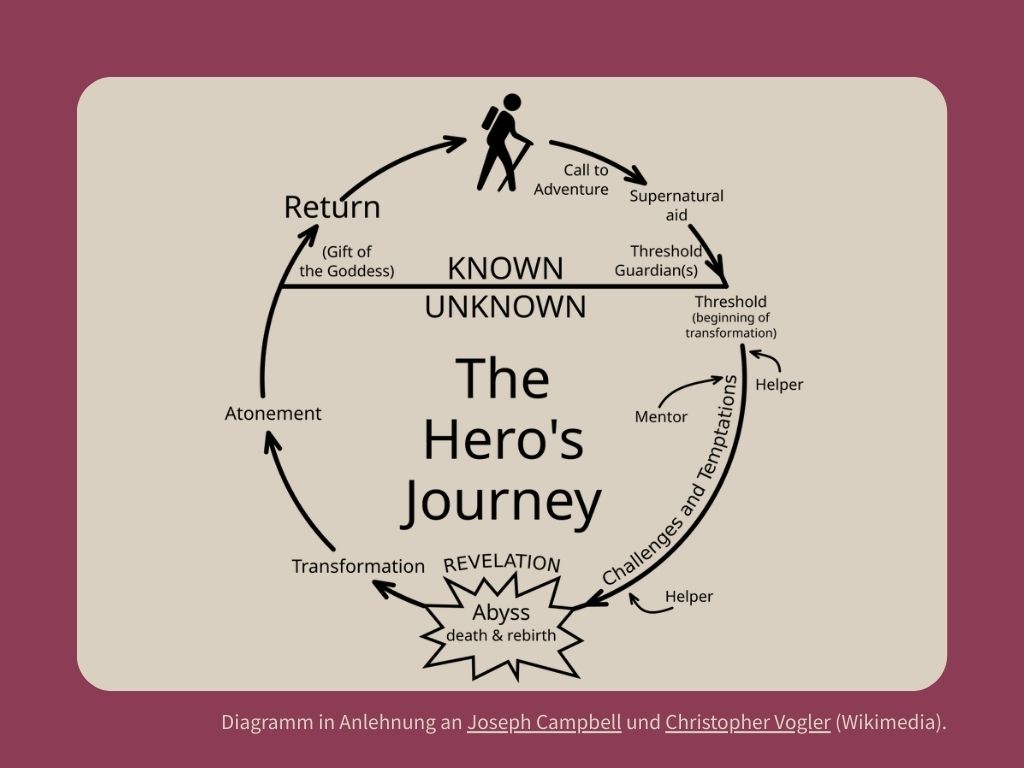

Der amerikanische Mythenforscher Joseph Cambell machte den Begriff der Heldenreise Mitte des 20. Jahrhunderts populär. In seinem Werk The Hero with a Thousand Faces (1949) beschreibt Campbell, dass viele Mythen und Geschichten einem ähnlichen Grundmuster folgen: Ein Held oder eine Heldin verlässt die gewohnte Welt, wird auf einer gefährlichen Reise geprüft, wächst daran und kehrt verwandelt zurück. Typische Stationen der Heldenreise sind: der Ruf zum Abenteuer, die Weigerung, der Aufbruch, die Begegnung mit Mentoren und Prüfungen, die tiefste Krise, die Belohnung und die Rückkehr in die alte Welt – oft als veränderter Mensch. Später wurde die Heldenreise von Autor*innen wie Christopher Vogler (The Writer’s Journey, 1992) für die moderne Drehbuch- und Romandramaturgie aufbereitet. Heute nutzen auch viele in der Werbebranche diese Erzählstruktur.

Die Heldenreise bietet emotionale Bögen, die ein breites Publikum intuitiv versteht, weil es sie wiedererkennt. Geschichten, die dieser Erzählstruktur folgen, vermitteln daher oft eine befriedigende Entwicklung der Hauptfigur. Kritiker*innen werfen der Heldenreise jedoch vor, zu formelhaft und vorhersehbar zu sein. Manche Autor*innen lehnen sie bewusst ab, um komplexere, fragmentiertere oder experimentellere Erzählformen zu finden, die der Vielfalt menschlicher Erfahrungen besser gerecht werden.

Mythische Helden*innen und göttliche Prüfungen

Die Heldenreise ist eines der ältesten Erzählmuster der Menschheitsgeschichte. Schon die ersten überlieferten Mythen erzählen von Menschen (oder Göttern), die sich auf gefährliche Abenteuer begeben, Prüfungen bestehen und sich am Ende – ob triumphierend oder gebrochen – verändern. Das Epos von Gilgamesch (ca. 2100 v. Chr.), zum Beispiel, erzählt von einem mächtigen, aber tyrannischen König, der lernen muss, dass selbst Helden sterblich sind. Nach dem Tod seines engsten Freundes Enkidu begibt sich Gilgamesch auf eine Reise, um Unsterblichkeit zu erlangen. Er begegnet Monstern, übersteht göttliche Prüfungen und erreicht schließlich Utnapischtim, den mesopotamischen Noah, der die Flut überlebt hat. Doch am Ende scheitert Gilgamesch – die Unsterblichkeit entgleitet ihm, und er kehrt mit einer neuen Erkenntnis zurück: Wahre Größe liegt nicht im ewigen Leben, sondern in den Taten, die man hinterlässt. Gilgameschs Geschichte ist eine frühe Version der Heldenreise, doch sie endet nicht mit einem triumphalen Sieg. Stattdessen zeigt sie einen Helden, der nicht durch seine Kraft, sondern durch seine Reife wächst – ein Motiv, das in späteren Epen oft wiederkehrt.

Anders als Gilgamesch ist Enheduanna (ca. 2300 v. Chr.) keine fiktive Figur, sondern eine historische Persönlichkeit – und zugleich eine der ersten bekannten Schriftstellerinnen der Welt. Als Hohepriesterin des Mondgottes Nanna verfasste sie Hymnen an die Göttin Inanna, in denen sie nicht nur religiöse Inhalte vermittelte, sondern auch persönliche Krisen schilderte. In ihrer berühmten „Nin-me-šarra“-Hymne beschreibt sie, wie sie von politischen Feinden gestürzt und aus ihrem Tempel verbannt wurde. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an die Göttin, die ihr schließlich neue Kraft verleiht und ihr die Rückkehr in ihr Amt ermöglicht. Enheduannas Reise ist kein klassisches Abenteuer mit Drachen und Göttern, sondern eine spirituelle Heldenreise. Sie zeigt eine Figur, die durch Leiden und Glauben transformiert wird – ein Muster, das später in vielen religiösen oder mystischen Geschichten wieder auftaucht.

Tragische Ritter, loyale Wehrwölfe und wütende Frauen

Das mittelalterliche Heldentum war geprägt von ritterlichen Idealen: Mut, Treue und Ehre bestimmten Geschichten wie die Artussage oder das Nibelungenlied. Doch ebenso oft standen diese Tugenden im Konflikt mit menschlichen Schwächen wie Lust, Verrat und Rache. Manche Ritter wurden für ihre Loyalität gerühmt, andere, wie Lancelot, gingen an ihren eigenen Leidenschaften zugrunde.

Die bretonische Dichterin Marie de France verfasste im 12. Jahrhundert eine Rittergeschichte besonderer Art. Die Titelgebende Hauptfigur, Bisclavret, ist ein tapferer Krieger, der ein schreckliches Geheimnis verbirgt – er verwandelt sich regelmäßig in einen Werwolf. Doch statt ein blutrünstiges Monster zu sein, bleibt er ein treuer Vasall seines Königs. Seine eigene Frau jedoch verrät ihn, stiehlt seine Kleidung (die ihm die Rückverwandlung ermöglichen würde) und zwingt ihn, in Tiergestalt durch die Wälder zu streifen. Erst als er den König erkennt und ihm seine Loyalität beweist, wird er rehabilitiert, seine Frau dagegen bestraft. Bisclavret ist ein Held, dessen wahre Stärke nicht in seiner Kampfkunst, sondern in seiner Loyalität und Selbstbeherrschung liegt. Seine Geschichte zeigt eine andere Art von Heldenreise – eine, in der das wahre Monster nicht die Verwandlung ist, sondern der Verrat der Menschen.

Um Verrat geht es auch im Nibelungenlied (13. Jahrhundert) und obwohl das Epos oft als Heldengeschichte Siegfrieds betrachtet wird, spielt der Konflikt zwischen zwei Frauen – Brunhild und Kriemhild – dabei eine zentrale Rolle. Beide Protagonistinnen haben ihren eigenen Handlungsbogen. Brunhild, eine unbezwingbare Kriegerkönigin, wird durch eine List zur Ehe mit Gunther gezwungen und verliert ihre Macht. Doch ihr Stolz ist ungebrochen – und ihr Groll gegen Siegfried, der sie hintergangen hat, führt letztlich zu dessen Ermordung. Kriemhild hingegen beginnt als edle Königin, doch nach Siegfrieds Tod verwandelt sie sich in eine rachsüchtige Herrscherin. Sie heiratet den Hunnenkönig Etzel, nur um Jahre später ein blutiges Massaker an ihrer eigenen Familie anzurichten – und selbst dabei unterzugehen. Die Heldenreisen der beiden Frauen sind gebrochen. Sie enden nicht mit der Rückkehr in die alte Welt, sondern in Verrat und Zerstörung.

Romantische Außenseiter*innen

Mit der literarischen Romantik des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts entstand ein neuer Heldentypus: die romantischen Außenseiter*innen. Getrieben von Sehnsucht, oft genial, aber auch tief zerrissen, rebellieren sie gegen gesellschaftliche Normen und ringen mit inneren Abgründen. Ihre Reisen sind nicht immer äußere, sondern oft innere Odysseen, die in Selbstzerstörung münden können. Lord Byrons Manfred (1817) verkörpert dieses Ideal des (Anti-)Helden: ein aristokratischer Außenseiter, voller Schuld und dunkler Geheimnisse, der sich von der Welt abwendet. Er strebt nach Wissen, Macht und Unsterblichkeit, doch sein Stolz hindert ihn daran, Erlösung anzunehmen. Wie Faust ist er ein Suchender, aber anders als dieser lehnt er göttliche Vergebung ab und bleibt seinem zerstörerischen Schicksal treu.

Auch in Emily Brontës Sturmhöhe (1847) finden die Heldenreise der beiden Protagonst*innen, Catherine und Heathcliff, ein tragisches Ende. Sie verlassen zwar ihre jeweilige Ausgangswelt – Catherine, indem sie gesellschaftlich aufsteigt, Heathcliff, indem er als Waisenkind flieht und zurückkehrt –, doch beide scheitern daran, ihre inneren Konflikte zu überwinden. Ihre Liebe wird von Stolz, Rachsucht und gesellschaftlichen Zwängen vergiftet. Catherine zerbricht an der Unmöglichkeit, zwischen Leidenschaft und gesellschaftlicher Rolle zu wählen; Heathcliff widmet sein Leben der Rache und verliert sich selbst. Ihre Heldenreisen führen nicht zur Erlösung oder Selbstverwirklichung, sondern enden in Tragik, Isolation und Tod. Die romantischen Held*innen sind also nicht mehr Abenteurer*innen, sondern oft tragische Selbstzerstörer*innen, die gegen ihre eigene Natur kämpfen. Ihr Streben nach Wahrheit, Liebe oder Glück führt sie mitunter in den Wahnsinn oder Untergang.

Zwischen Verstand und Verderben

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wichen die düsteren Sehnsüchte der Romantik einem neuen Fokus auf Wissenschaft, Rationalität und Gesellschaftskritik. Doch die Held*innen dieser Zeit sind keineswegs makellos – viele von ihnen tragen noch immer das romantische Erbe des Außenseitertums in sich. Mit Sherlock Holmes (ab 1887) erschuf Arthur Conan Doyle einen neuen Heldentyp, den deduktiven Detektiv. Holmes‘ Heldenreise ist keine spirituelle Suche, sondern eine der Logik – doch seine Besessenheit für den Verstand macht ihn zugleich zum Außenseiter. Seine emotionale Distanz und sein Hang zu Rauschmitteln erinnern noch an den romantischen Helden, doch sein Glaube an Vernunft und Wissenschaft macht ihn zum Vorreiter des modernen Rationalismus. In Oscar Wildes Das Bildnis des Dorian Gray (1890) wiederum verkehr sich die klassische Heldenreise in ihr Gegenteil. Dorian Gray bleibt äußerlich jung, während sein verborgenes Porträt seinen moralischen Verfall widerspiegelt. Statt durch Prüfungen zu wachsen, verliert er sich in Dekadenz und Selbstsucht – bis sein Doppelleben ihn einholt. Die Held*innen des späten 19. Jahrhunderts sind analytischer und pragmatischer als die der Romantik, aber sie bleiben oft Außenseiter, die sich zwischen Selbstbestimmung und den Zwängen der Gesellschaft behaupten müssen.

Die Heldenreise in der modernen Fantasyliteratur

Die moderne Fantasyliteratur greift das Motiv der Heldenreise immer wieder auf, entwickelt es aber weiter. Während frühe Werke wie J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe aber auch J.K. Rowlings Harry Potter noch stark an die klassischen Strukturen der Heldenreise angelehnt sind, experimentieren neuere Werke mit dem Muster, indem sie es hinterfragen, umkehren oder alternative Heldenfiguren ins Zentrum stellen.

Tolkien griff mit Der Herr der Ringe (1954/55) bewusst auf die mythologische Struktur der Heldenreise zurück. Frodo verlässt das sichere Auenland, erhält mit dem Ring ein magisches Objekt, trifft Mentoren wie Gandalf, stellt sich Prüfungen und wächst über sich hinaus. Die klassischen Stationen – von der Weigerung des Abenteuers bis zur Rückkehr mit neuer Weisheit – sind klar erkennbar. Doch Tolkien fügt eine zusätzliche Ebene hinzu: Die Heldenreise hinterlässt Spuren. Frodo kehrt nicht einfach als Sieger zurück, sondern ist von seinen Erfahrungen gezeichnet, sodass er letztlich nicht mehr in seine alte Welt passt. Auch J.K. Rowlings Harry Potter (1997–2007) übernimmt viele Elemente der Heldenreise, verbindet sie aber mit einer Coming-of-Age-Erzählung. Harrys Ruf zum Abenteuer kommt durch seinen Brief nach Hogwarts, Mentoren wie Dumbledore leiten ihn, und er besteht zahlreiche Prüfungen, bevor er am Ende Voldemort endgültig besiegt. Dabei ist sein größter Kampf jedoch nicht der gegen den dunklen Lord, sondern der gegen seine eigene Angst und Unsicherheit.

Während Tolkien und Rowling die klassische Heldenreise auf neue Weise erzählen, gibt es moderne Fantasy-Autor*innen, die das Muster bewusst brechen oder hinterfragen. Ein Beispiel dafür ist Ann Leckies. Ihre Imperial-Radch-Trilogie (2013) spielt in einer weit entfernten Zukunft und folgt Breq, einer künstlichen Intelligenz, die einst ein ganzes Raumschiff umfasste, nun aber auf einen einzigen menschlichen Körper reduziert wurde. Ihre Reise ist nicht die eines klassischen Helden, sondern eine Suche nach Identität und Selbstbestimmung. Breq besitzt zwar übermenschliche Fähigkeiten, doch ihr Weg ist von Isolation und Selbstzweifeln geprägt. Sie kämpft nicht für Ruhm oder Ehre, sondern für Gerechtigkeit – und das in einem Imperium, das ihre Existenz nicht einmal als Individuum anerkennt. Damit hinterfragt die Trilogie die Idee des „auserwählten Helden“ und zeigt stattdessen eine Protagonistin, deren Reise nicht in einer triumphalen Rückkehr endet, sondern in einem andauernden Ringen um Sinn und Freiheit.

Wohin geht die Heldenreise?

Das Motiv der Heldenreise findet sich immer wieder in der Literaturgeschichte und bleibt auch in der modernen Fantasy lebendig. Allerdings wird es von Autor*innen flexibel interpretiert. Während frühe Werke sich stark an mythologischen Vorbildern orientierten, experimentiert neuere Fantasy zunehmend mit unzuverlässigen Helden, fragmentierten Reisen und alternativen Perspektiven, um die klassische Struktur herauszufordern und weiterzuentwickeln. Selbstverständlich ist die Heldenreise kein universelles Erzählmuster. Zum einen stützte Campbell sich bei seinen Untersuchungen primär auf westliche Philosophie und Religion und ließ damit andere Erzähltraditionen außer Acht. Und zum anderen ist es grundsätzlich fragwürdig so etwas Komplexes und Zauberhaftes, wie das Geschichtenerzählen auf ein universelles Schema zu reduzieren. Nichtdestotrotz können uns Erzählmuster dabei helfen, spanndende Charaktere zu erschaffen, die uns vom Anfang bis zu Ende der Geschichte fesseln. Inzwischen finden sich deshalb auch zahlreiche Tipps zur Heldenreise in Schreibratgebern und Schreibblogs (z.B.bei epubli, Die Romanschule und Die Schreibtrainerin).

Liest oder schreibst du gerne archetypische Held*innen? Findest du, die Heldenreise bietet spannende Möglichkeiten, um Figuren wachsen und scheitern zu lassen – oder empfindest du sie manchmal als zu schematisch? Welche Held*innen haben dich besonders beeindruckt oder überrascht? Ich freue mich auf deine Gedanken in den Kommentaren!